SANT'ANDREA

Il Turletti, insigne storico e canonico della Collegiata di s. Andrea, fa risalire addirittura ai tempi di S. Massimo (455) la fondazione della chiesa, basando il suo ragionamento sulla posizione della chiesa e sulle vestigia del primitivo piano della chiesa. In origine essa era rivolta da oriente a occidente, al contrario di come è piazzata ora. Non abbiamo notizie certe di cosa sia successo ai tempi delle invasioni barbariche e ad opera dei saraceni (906). La prima notizia certa risale al 28 luglio 1098, ed è costituita dall’atto di donazione della chiesa da parte del signore di Savigliano, conte Alberto di Sarmantorio, al Vescovo di Asti. Dopo altri passaggi di proprietà, conseguenza di altre donazioni, nel 1172 sorse il Priorato con la Collegiata (1172). Si ebbe un primo ingrandimento della chiesa, in particolare si innalzò il campanile e si costruì la volta, in sostituzione del precedente soffitto, probabilmente a cassettoni. Nel 1360 il priore Piloso iniziò il restauro totale della chiesa e della casa di S. Andrea, danneggiata durante il conflitto tra i Savoia e gli Acaja; restauro che fu portato avanti dal priore Lungoventre, che addirittura voltò la chiesa nella posizione attuale ed edificò abside, presbiterio e altar maggiore. Gravi danni subì a causa della guerra tra Carlo V e Francesco I nel 1536 circa. I lavori di restauro portati avanti dal priore D. Beggiami nella seconda metà del 1600, furono resi vani dalla guerra tra francesi e piemontesi. Il priore Biagio Pasteris iniziò, nel 1700, il definitivo restauro. A lui si deve l’erezione dell’attuale altar maggiore, nel 1700: l’alzata marmorea è in quattro colonne di rosso di Francia con il coronamento in marmo nero di Verona; le statue di S. Giuseppe e di S. Andrea, poste tra le colonne, sono di marmo bianco di Carrara. Nell’alzata centrale dell’altar maggiore venne posta l’immagine della Madonna delle Grazie, patrona del Capitolo Collegiato, opera del Dolce (1523).

L’abate Barattà, nel 1731, fece edificare la fronte della chiesa, curò la ripavimentazione della navata centrale, dopo averla allungata, e fece edificare la quinta navata, sfondando verso meridione il muro perimetrale. Mons. Barattà fu il primo abate di S. Andrea: creato infatti Vescovo di Fossano, ottenne per sé ed i suoi successori nella Parrocchia Collegiata, il titolo onorifico di Abate; esercitò per circa 40 anni le funzioni di cappella di corte (al servizio della principessa Isabella di Savoia che risiedette a Savigliano dal 1726 al 1767. Di particolare interesse, sotto all’attuale torre campanaria e risalente al periodo medioevale, la cappella di S. Nicola. Presenta diversi strati di affreschi databili tra il XII e il XIV secolo: oltre a S. Carlo Magno in trono (nel sott’arco), durante il restauro avvenuto tra il 1973 de il 1985 sono emersi una serie di santi (tra i quali spicca S. Nicola, nell’episodio del dono delle monete d’oro alle giovani donne) a far da corona ad una delicata “Madonna con Bambino ed angeli adoranti; una interessante “Crocifissione” datata 1370 fu spostata, con la tecnica dello strappo nel 1974, nel salone parrocchiale. Numerose le cappelle laterali. La compagnia di S. Giuseppe o degli Agonizzanti, grazie all’intervento della principessa Isabella, potè avvalersi dell’opera di Filippo Juvarra per la realizzazione dell’altare nella cappella di S. Giuseppe; la tela del Transito di S. Giuseppe è opera di Giovanni Antonio Marro. Il Municipio stesso fu il committente di Francesco Gallo per l’altare intitolato a S. Sebastiano, Rocco e Francesco di Sales, protettori della città di Savigliano; l’altare, in cui si conserva la teca delle reliquie di S. Francesco di Sales, fu costruito dal luganese Giovanni Domenico Giudice; la pala con i santi è opera di Giovanni Francesco Cagini. Nel 1723, venne edificato l’altare marmoreo situato nella cappella invernale (sacrestia) nel quale venne inserito il dipinto di San Filippo Neri, realizzato trent’anni prima da Daniele Seyter, prestigioso pittore presso la corte di Torino .Le tele con le Stigmate di S. Francesco (collocata sopra la porta destra di accesso al presbiterio) e la Pentecoste (sull’altare dello Spirito Santo) sono opere di Giovanni Antonio Molineri. A Jean Claret è attribuita “L’Ultima Cena” posta sull’altare marmoreo della Società del Santissimo Corpo di Cristo, lungo la navata di sinistra. L’attuale presbiterio è complanare al vecchio e da esso separato dalla antica balaustra di marmo. L’altare, dalla forma quadrata per indicare che tutti i popoli hanno accesso alla mensa eucaristica, e l’ambone sono in pietra di Gerusalemme, così come il nuovo pavimento della chiesa che ripropone l’impostazione a croce latina, accentuata da una striscia in marmo rosso di Francia con inserti, sul pavimento del presbiterio, di marmo verde di Frabosa. Durante gli scavi sono emersi i reati della chiesa precedente e numerose tombe. Il bel crocifisso di area boema, di recente acquisizione, è del XV-XVI secolo. La solenne consacrazione del nuovo altare è avvenuta il 30 marzo 2008 in presenza del parroco don Sergio Boarino e dell’arcivescovo Severino Poletto.

SAN PIETRO

Il ritrovamento, nel 1822, di una lapide romana del I secolo d.C. (conservata nel chiostro), fa supporre che la chiesa sia sorta sui resti di un tempio dedicato alla dea Diana. Il convento, si ritiene che sia stato fondato da San Fausto nel 585 di ritorno dalla città di Angiò in Francia, dove San Benedetto gli aveva affidato il compito di fondare il primo monastero dell’Ordine. il monachesimo benedettino, a partire dalle origini fino al basso Medioevo, raggiunse nella regione subalpina uno sviluppo talmente grande da annoverare circa un migliaio di sedi tra monasteri e dipendenze varie. Un documento del 1028 ricorda il monastero di S. Pietro come istituzione religiosa di prestigio: nel XV secolo diviene sede dell’università e subito dopo viene interessato dai primi cantieri di restauro, soprattutto grazie all’intervento dell’abate Daniele Beggiami. A quest’epoca risale il prezioso polittico eseguito all’incirca nel 1510, presente nel presbiterio, opera di Gandolfino da Roreto: l’opera è costituita da sette riquadri uniti da una cornice dorata rinascimentale.

Nel riquadro centrale la Vergine in trono con bambino e angeli musicanti è in una cornice bramantesca. I riquadri ai lati ospitano ognuno una coppia di santi. Sopra la composizione una piccola “Annunciazione” ed una “Pietà”. A partire dal 1599, Ercole Negri di Sanfront interviene in modo sostanziale trasformando sia la chiesa che il convento, pur mantenendo l’impianto romanico originario. La chiesa è divisa in tre navate di cui la centrale termina con un’abside semicircolare. Lungo le navate laterali sono presenti otto cappelle. Nel 1600, il saluzzese Cesare Arbasia iniziò la decorazione del coro che comprende le lunette con figure di pontefici, vescovi e monaci santi dell’ordine; la mano dell’Arbasia si può inoltre distinguere nei medaglioni con santi benedettini della navata centrale, in parte coperti dall’intervento di Domenico Cardellino che riaffrescò l’intera navata tra il 1850 e il 1854. Giovanni Antonio Molineri fu l’autore di numerose opere della prima metà del 1600, tra le quali i due grandi affreschi del martirio di San Pietro e di San Paolo e la tela del San Gerolamo penitente, collocata nella cappella di S. Giuseppe (la terza a sinistra), di fronte a San Francesco in estasi. Nella seconda metà del 1600, invece, anche per i padri benedettini, segnò un mutamento di gusto figurativo non più legato esclusivamente alle maestranze saviglianesi. L’abate Ludovico Guerra assegnò a Giovenale Boetto il compito di rinnovare la chiesa e il programma previde l’inserimento di un ricco apparato di statue e di tele raffiguranti i santi benedettini. Bartolomeo Caravoglia realizzò la tela del miracolo di San Mauro (1676) per la cappella omonima su committenza della famiglia Galateri e la Crocifissione con San Benedetto e Santa Lucia per la famiglia Grassi, titolare della cappella del Santissimo Crocifisso: in questa cappella è conservata la statua del Cristo morto di Plura e affreschi legati alla passione di Cristo. Del Caravoglia sono anche la Salita al Calvario e Cristo davanti a Caifa risalenti all’inizio del XVIII secolo così come Flagellazione, Preghiera nell’orto degli ulivi e Incoronazione di Spine affrescate sulla volta tra stucchi dorati. Sebastiano Taricco realizza, negli stessi anni, la pala della Madonna Immacolata e San Giorgio, oggi in sacrestia; del medesimo autore la tela in controfacciata con la Predicazione di Padre Buil e la presentazione della Vergine al Tempio nel battistero. Dello stesso periodo la realizzazione delle sedie in noce del coro. Il campanile, presente dal 1329 per volontà della cittadinanza, dopo un primo consolidamento del 1586, venne riedificato nel 1722-26 su progetto di Francesco Gallo ed è quello attuale. Le opere di consolidamento iniziarono nel 1822 e si protrassero, per l’interno, fino al 1969. Al priore don Cesare Giraudo (parroco dal 1971 al 2014, anno della morte), si devono il rifacimento del tetto, così importante per la conservazione dei tesori d’arte presenti, i restauri della facciata e della cappella feriale e del chiostro adiacente alla chiesa; chiostro che venne iniziato con la prima presenza dei benedettini, ma concluso ufficialmente solo nel 1621. Lo schema architettonico è impostato su un impianto quadrato, circondato da un portico sui quattro lati al piano terreno e da regolari finestre che indicano la presenza delle celle al primo piano. Nel corso del tempo la chiesa acquisì opere provenienti da altri edifici sacri chiusi o distrutti tra cui il trittico scultoreo del Cristo Crocifisso con la Vergine e San Giovanni, gli stalli del coro oggi nel presbiterio, la decollazione del Battista nella terza cappella a destra e la statua di Cristo Crocifisso situata nella cappella del Santissimo Crocifisso. L’abate don Paolo Perolini, dal 2014 parroco oltre alle parrocchie di S. Andrea e di Santa Maria della Pieve anche di S. Pietro, nel 2013 dà il via al progetto di un nuovo altare maggiore, curato dagli architetti Francesca e Dario Zorgniotti; realizzato nel 2020 e consacrato da Mons. Gabriele Mana il 17 ottobre dello stesso anno, presenta una forma quadrata con i lati tutti importanti allo stesso modo, a significare, citando Simeone di Tessalonica, che “da tale mensa si sono nutrite e sempre si nutriranno le quattro parti del mondo”. Intorno all’altare, nella fascia centrale, è stato applicato un mosaico, opera del gesuita sloveno padre M. Rupnik e della sua equipe del centro Aletti di Roma. Le tessere sono di diverse misure dorate e smaltate; posta sul fronte la Croce gonfia come una vela a rappresentare l’azione dello Spirito effuso da Cristo sulla croce: la Croce in bronzo a cera ha impresso il costato aperto, segno della ferita della Pasqua.

S. M. DELLA PIEVE

La chiesa di Santa Maria, probabilmente di età paleocristiana, viene considerata la più antica parrocchia di Savigliano per i diritti di battesimo e di sepoltura che le conferirono il ruolo di pieve del paese. Si fa risalire la sua edificazione al secolo VI, in epoca longobarda alla quale è attribuito il frammento epigrafico di una lapide del “Presbiter Eusebius” ritrovata nelle sue fondamenta nel 1849 ed ora custodita nel Museo Civico cittadino. Come tutte le pievane, Santa Maria sorgeva all’esterno delle mura della città, punto di riferimento per la popolazione delle campagne e intorno ad essa si sviluppò, appunto, il borgo Pieve. Venne gravemente danneggiata nel 1360 dai mercenari di Amedeo VI di Savoia, come afferma la storica Destructio Savilliani, e venne riedificata verso la fine del secolo con lo spostamento dell’orientamento da ovest ad est. Verso la metà del XVIII secolo venne nuovamente chiusa al culto per l’evidente stato di degrado; alcuni anni dopo i lavori diretti dall’architetto Bartolomeo Ricca, senza alterare l’impianto originale ad una sola navata con cappelle laterali, permise nuovamente l’apertura al culto. La zona presbiterale venne invece ricostruita ad opera di Maurizio Eula ed affrescata da Domenico Cardellino. Il campanile risale al 1870 e veniva utilizzato come osservatorio da Giovanni Virginio Schiaparelli, noto astronomo del XIX secolo e autore delle due meridiane sul fianco e sull’abside della chiesa. All’interno, la chiesa presenta una navata coperta da volte a botte. Ci sono sei cappelle e all’interno della prima a sinistra entrando si sono conservati vari strappi di affreschi provenienti dalla chiesa di Santa Croce e datati XVI secolo;

le altre conservano importanti opere del milleseicento attribuite al saviglianese Giovanni Antonio Molineri e al fiammingo Jean Claret. Nel 1615 la municipalità incaricò il luganese Bartolomeo Rusca e il Molineri di restaurare la cappella di S. Giuseppe vicino alla zona presbiteriale, dove si può ammirare la pala molineriana della Vergine con Bambino e i santi Carlo Borromeo e Giuseppe, considerata una delle prime opere del Molineri dopo un lungo soggiorno romano. Nel 1618, il Rusca e il Molineri lavorarono nuovamente insieme per la decorazione della cappella dedicata alla Santa Croce, dove si può ammirare “L’Orazione di Gesù nell’Orto”. La cappella del Corpus Domini ospita la tela molineriana, del 1627, raffigurante “L’ultima Cena” la quale, per la distribuzione spaziale dei commensali e per la luce che colpisce il volto di Cristo e quelli dei commensali denota l’influenza caravaggesca del Molineri acquisita durante il periodo romano; sulle pareti laterali, sono presenti due tele, la Cena di Emmaus e il Miracolo di Torino del 1677 attribuite al Claret. Opere di questi due importanti artisti si possono ammirare ancora nelle altre cappelle della chiesa. La zona presbiteriale è la più recente e risale al 1849 ad opera dell’architetto Maurizio Eula (autore del teatro Milanollo) che la ricostruì dopo l’incendio del 1847. Qui si conservano numerosi affreschi, alcuni provenienti dalla chiesa di Santa Croce e altri appartenenti ai primi tempi della chiesa; ragguardevole è quello rappresentante la “Vergine Bianca” risalente verosimilmente al XIV secolo. La Madonna, vestita di bianco e ritratta nell’atto di allattare il Bambino, segue l’iconografia della Madonna del latte, presente in altre chiese del saviglianese. Bisogna arrivare agli anni Novanta del secolo scorso per vedere importanti opere di ristrutturazione, commissionate dal parroco don John Berardo: il rifacimento del tetto e del pavimento, la costruzione della cappella invernale e della attuale sede del coro, la sacrestia dietro l’altare e il restauro dell’organo.

SAN GIOVANNI BATTISTA

Esistono due chiese attigue in borgo S. Giovanni: la vecchia e la nuova Parrocchiale. La vecchia, situata in fondo al vicolo San Giovanni, è datata XI secolo. Nel 1028 viene donata al monastero benedettino di San Pietro e viene destinato uno spazio cimiteriale accanto all’edificio. Essa venne restaurata alla fine del 1300 e, nel 1454, nuovi lavori portano l’orientamento della facciata da ponente a levante ed all’ampliamento delle navate. All’inizio del 1600, in seguito ad un incendio, è nuovamente necessario un recupero generale. La facciata attuale, di gusto eclettico con alcuni richiami al neogotico, è di fine 1800. Agli inizi del millenovecento, la chiesa è ormai inadeguata al numero sempre crescente dei fedeli e viene sostituita da un nuovo edificio. Oggi viene utilizzata come cappella invernale feriale e nell’area absidale sono ancora visibili alcuni affreschi del 1400: una raffinata Annunciazione attribuita a Pietro da Saluzzo, una Madonna con Bambino in trono e un Cristo in Gloria fra la Vergine e S. Giovanni Battista. Pitture e altre opere sono stati collocati in altri edifici in Savigliano: l’oratorio di San Filippo ospita la Madonna del Carmine e nel Museo Civico si può ammirare una Madonna con Santi, entrambe del Molineri. La nuova chiesa sorge accanto alla vecchia e i lavori, iniziati nel 1911, termineranno nel 1922. Internamente i lavori proseguirono con interventi importanti. Negli anni Settanta vennero eliminati tutti gli altari lasciando il solo centrale, in posizione laterale, e le pareti tinteggiate di lilla e bianco. Recentemente la chiesa è stata interessata da nuovi restauri riportando le pareti al colore originale e l’altare al giusto collocamento. Degli arredi della chiesa precedente è stata riportata una statua lignea della Madonna del Carmine, opera del 1700 del saviglianese Domenico Gonella.

SAN SALVATORE

Una delle più antiche chiese parrocchiali di Savigliano è la pievanìa di San Salvatore, nella frazione omonima, a circa 6 km. Da Savigliano. Sull’origine della prima chiesa non si trovano notizie negli archivi, ma si pensa che risalisse a prima dell’anno Mille. Di certo si sa che i registri parrocchiali hanno inizio dall’anno 1586 e che nel 1715 moriva il pievano conte Giovanni Battista Buglioni di Saluzzo al quale succedeva il nipote Giovanni Maria. Questo pievano rimaneva parroco a San Salvatore per ben 59 anni e cioè dal 1715 al 1774, raggiungendo un bel primato, che però venne battuto da mons. Giovanni Giorsino, il quale fu parroco per ben 65 anni, dal 1887 al 1952. Il parroco Giovanni Maria Buglioni aveva alla sua morte legato i suoi beni alla parrocchia affinché venisse eretta una nuova chiesa più adatta alle nuove esigenze. Questa fu costruita nella sua forma attuale nel 1776 e consacrata nel 1796 dal Vescovo di Saluzzo mons. Giuseppe Lovera, essendo allora vacante la sede di Torino.

La chiesa è ad una sola navata, in stile barocco, con la volta ad archi. L’altare maggiore, in marmi policromi, presenta un disegno caratteristico che dà un senso gradevole di buona armonia. L’abside è rettangolare e nella parete di fondo reca l’icona con la figura del Salvatore. Atri 6 altari laterali (3 per parte) completano l’arredamento della chiesa. Il primo a destra entrando è dedicato a Santa Rita, la cui icona è una copia di quella che orna la primitiva chiesetta del Santuario torinese in onora di Santa Rita da Cascia. Il secondo altare è dominato dalla statua dell’Immacolata. Il terzo altare è dedicato alla Madonna del Rosario. Dalla parte sinistra si ha, partendo dall’altare maggiore, un altare che nella parte superiore reca l’icona di San Giuseppe e in quella inferiore la figura di Sant’Antonio Abate. Segue l’altare al Sacro Cuore di Gesù avente ai lati i quadri di San Francesco d’Assisi e di Gesù Buon Pastore. In fondo, vicino al portale, un vano reca una tela che presenta una allegoria della Chiesa e dei Pastori. La facciata è in semplici linee che potrebbero essere definite barocco-rinascimentali. È divisa in quattro lesene che reggono il frontone triangolare, al centro del quale vi è una lapide che ricorda la dedicazione della chiesa. In alto domina la croce. Sul portale in una cornice in muratura è affrescata la figura del Salvatore, a cui è dedicata la chiesa, che domina il centro della facciata. Più in basso, ai lati del portale, vi sono in apposite nicchie, le statue di San Giuseppe e di Sant’Antonio Abate. Dal lato sinistro della facciata, ma staccato dal corpo della chiesa, si innalza un originale campanile in stile rinascimentale manierato con cupola ovale e orologio. Il rinvenimento di numerose urne cinerarie e di una necropoli poco distante, testimoniano la presenza di un insediamento molto antico e di uno dei primi luoghi di diffusione del cristianesimo. Sul territorio della parrocchia sono presenti diversi piloni votivi e alcune chiesette tra cui Oropa, Palazzo, Solere e Solerette. Fa parte della parrocchia di San Salvatore anche la Cappella di Frazione Cavallotta, dedicata a San Grato.

MADRE BONINO

"Visitando di persona la zona, mi sono reso conto della necessità di far sorgere lì un centro eucaristico. Sarebbe stato veramente strano se, essendo là presente un centro commerciale, un centro sportivo, non vi fosse alcun riferimento religioso". Queste le parole del card. Giovanni Saldarini, Arcivescovo di Torino, in visita pastorale a Savigliano nel giugno del 1992. Era necessario costruire un centro per “celebrare la fede” nel quartiere di Borgo Marene in rapida espansione. La Beata Madre Bonino, nata a Savigliano, città che ha tanto amato, ha scoperto e maturato il progetto di fondare una nuova famiglia religiosa in Savigliano, a Lourdes, dove si era recata in pellegrinaggio, con la diocesi di Torino, nel 1877. Il parroco di S. Pietro, don Cesare Giraudo, sotta la cui giurisdizione parrocchiale sarebbe sorta la nuova chiesa, partecipò anch’egli, nel 1987 con le parrocchie di Savigliano, a un pellegrinaggio a Lourdes, organizzato per ricordare il centenario di fondazione dell’Istituto della Sacra Famiglia; ricordiamo ciò che raccontò in un suo articolo: "Sostando a lungo in preghiera davanti alla grotta, con nell’animo il problema del nuovo centro religioso, mi è sembrato di sentire nell’intimo quasi una spinta da parte della Madonna ad iniziare l’opera". Il 12 maggio del 1995, appena cinque giorni dopo che Madre Bonino venne proclamata Beata da Giovanni Paolo II, il card. Saldarini consacra la nuova chiesa dedicata alla Beata saviglianese.

SANTUARIO SANITA'

Per la grande devozione dei saviglianesi nei riguardi del Santuario della Sanità la festa patronale della città di Savigliano viene celebrata nel giorno della festa del Santuario, che cade il martedì seguente alla terza domenica di agosto, nonostante il patrono cittadino sia S. Sebastiano. La testimonianza della devozione si fa risalire al 1613, data in cui una contadina di Pasco Rondello, definita indemoniata, viene salvata dal maligno. In ringraziamento dell’evento, viene costruito un pilone votivo affrescato dai fratelli Arbaudi avente come soggetto una Madonna del Latte. Nei secoli viene edificata una vera e propria chiesa, nella quale viene trasferito l’affresco. Il campanile e i due altari laterali risalgono al 1727 e la facciata attuale al 1743. Nei locali adiacenti il Santuario è presente un Museo degli ex voto, che espone gran parte di una notevole raccolta di ricami, cuori e altre forme d’arte e soprattutto circa 1500 tavolette dipinte, catalogate su supporto informatico, testimonianza di innumerevoli “grazie” ricevute durante i secoli. Dalla fine degli anni settanta, ogni sabato del mese di maggio, molto partecipata è la Messa delle ore 6,30 da parte dei ragazzi e dei giovani delle comunità saviglianesi, in occasione del mese Mariano.

LA PIETA'

La Confraternita della Pietà fu istituita a Savigliano nel 1445 con l’obiettivo di portare conforto e assistenza ai poveri e ai bisognosi ed ebbe sede per quasi duecento anni in Borgo Pieve Il borgo venne completamente distrutto nel 1640 e i confratelli costretti a trovare una nuova sede. Nasce nell’attuale piazza Cesare Battisti l’Arciconfraternita della Pietà, meglio nota dai saviglianesi come Il Cristo. I confratelli prima restaurarono un piccolo oratorio degli antoniani, poi commissionarono il progetto di una chiesa completamente nuova che venne edificata tra il 1707 e il 1722 su progetto di Gian Giacomo Plantery. È a pianta ottagonale con facciata “ad altare”, tipica del millesettecento piemontese, ad accentuata verticalità e formata da due piani, ciascuno con quattro colonne, e sormontata da un timpano curvo. Sopra l’ingresso “il Trionfo della Croce”, affresco realizzato nel 1880 da Luigi Molineris. La verticalità e la posizione angolare dell’edificio sono dovuti probabilmente alle necessità costruttive, condizionate dallo spazio ristretto in cui originariamente la Chiesa era collocata. Di fronte si trovava infatti il palazzo Champeaux, poi abbattuto nel 1838 dando origine all’attuale piazza. Il campanile venne aggiunto successivamente attorno al 1825. L’interno si presenta a navata unica centrale con una cupola alta ventidue metri. La decorazione è ricca e scenografica. Le finte prospettive e le cappelle della Pietà e della Risurrezione furono affidate a Pietro Beltramelli e l’alzata dipinta dell’altare maggiore a Giuseppe Pietro Dallamano. Il luganese Carlo Giuseppe Plura, “scultore di Sua Maestà”, fu l’autore della statua del Cristo Risorto, realizzata tra il 1722 e il 1725; durante la celebrazione della Messa nel giorno di Pasqua, grazie ai meccanismi ancora presenti nell’intercapedine tra l’altare maggiore e la parete del coro, la statua viene sollevata per ricordare la Risurrezione di Cristo.

L'ASSUNTA

Dal 1708 al 1717 i Confratelli dell’Assunta decisero la costruzione della loro nuova chiesa, affidata all’inizio a Gian Giacomo Plantery e terminata da Francesco Gallo. Giovanni Battista Pozzo e il figlio Pietro Antonio iniziarono la decorazione a finte prospettive e Pietro Antonio con il fratello Giovanni Pietro la terminarono negli anni trenta del millesettecento. La cupola contiene una Gloriosa Assunzione ricca di decorazioni e scorci architettonici; nei quattro medaglioni sopra i pilastri, che illusivamente sorreggono il lucernario della cupola, sono raffigurati l’Annunciazione, l’Immacolata, la Dormizione della Vergine e l’episodio della Vergine che con lo scudo protegge la città di Savigliano dai fulmini. Sulle pareti otto tele opera di Giovanni Francesco Cagini raccontavano la vita di Maria, ma ne resta solo una a causa del furto durante il Natale del 1983. I due altari laterali sono intitolati, uno al Cristo Risorto e l’altro alla Vergine delle Grazie. La decorazione lignea del Cristo alla Colonna venne realizzata da Carlo Giuseppe Plura. L’altare maggiore risale al 1798 su progetto di Michelangelo Vay ed ospita il complesso scultoreo dell’Assunta, opera del Bernero.

SAN FILIPPO

La costruzione della chiesa di S. Filippo iniziò nel 1692, ad opera dei padri Filippini dell’Oratorio di San Filippo Neri. L’edificio fu realizzato su progetto di padre Giovanni Domenico Perardi (probabilmente coadiuvato dal celebre Juvarra) e sancì l’unione dei Padri Filippini con la Congregazione dei Cento Fratelli, istituita nel 1641 nella chiesa di S. Andrea. A causa delle soppressioni napoleoniche l’edificio fu chiuso e riaperto solamente nel 1901. La facciata della chiesa è in mattoni a vista con decorazioni baroccheggianti. L’interno presenta una sola navata con due altari laterali. La tela che la Congregazione dei Cento Fratelli fece realizzare per il proprio altare in marmo, si trova ora nella chiesa di S. Andrea, nella cappella invernale dedicata a S. Filippo Neri; l’altare maggiore, invece, venne trasferito nel Santuario di Cussanio, nelle vicinanze di Fossano. L’altare di destra conserva la tela della Madonna del Rosario dipinta da Jean Claret nel 1636; l’altare di sinistra presenta un dipinto rafigurante San Filippo Neri, opera di Domenico Cardellino. In sacrestia, oltre a un complesso ligneo della Madonna con Bambino è presente la tela della Madonna del Carmine con i santi Simone Stock, Teresa d’Avila, San Carlo Borromeo e Santa Scolastica, opera di Giovanni Antonio Molineri. All’inizio del XX secolo, Luigi Morgari dipinge l’affresco Lasciate che i Fanciulli vengano a Me ispirato al noto passo del Vangelo e che vuole in realtà ricordare l’opera di Filippo Neri nella creazione di oratori giovanili; nel 1903 realizza l’affresco la Madonna del Rosario, incoronata regina di Savigliano nel 1653 per la liberazione dalla peste del 1636 e nuovamente incoronata nel 1903: in primo piano è raffigurata l’ultima incoronazione e sul lato sinistro, quasi a ricordo, la prima incoronazione nella piazza Santa Rosa al cospetto della cittadinanza, con abiti dell’epoca, raccolta in preghiera. Il chiostro attiguo alla chiesa realizzato, realizzato su progetto di Francesco Gallo nel 1730 e portato a termine da Filippo Amedeo Turletti nel 1770, fa parte adesso delle Scuole Elementari.

MADONNINA DI MACRA

La chiesa della Concezione, meglio conosciuta come Madonnina di Macra, fu edificata a partire dal 1655 su progetto di Giovenale Boetto, ha pianta longitudinale con navata trasversale terminante in due cappelle; la cupola si innalza sui pennacchi angolari. All’interno l’altare maggiore era, in origine, collocato nella chiesa di S. Francesco e venne trasferito in loco nel 1666; interamente in legno, è costituito da una dorsale scolpita e dorata con colonne tortili laterali che presentano decorazioni floreali. Il coronamento è costituito da due angeli che sorreggono una tela su cui è rappresentato Dio Padre. Al centro dell’altare emerge ancora l’affresco della Concezione (o Madonna della Guadalupa del Messico) realizzato intorno al 1630. La cappella di sinistra è dedicata a San Giobbe, patrono dei filatori, mentre quella di destra ai santi Bernardo da Mentone e Paolo, patroni dei giardinieri. Nella chiesa è conservata anche una tela, attribuita a Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, nella quale è rappresentata la Madonna con Bambino, un Santo Vescovo e famiglia di donatori.

MADONNA DELLA NEVE

In direzione Monasterolo, poco fuori l’abitato saviglianese e al centro di una rotatoria, si trova la chiesa di Santa Maria della Neve. Una prima cappella venne edificata nel 1609 dal saviglianese Tommaso Ghigo per scongiurare il pericolo della peste e, in seguito, grazie all’intervento comunale, fu realizzata la chiesa su progetto, probabilmente, di Ercole Negri di Sanfront. Nel 1633 il comune fece costruire il campanile. Inondata dal Maira nel 1841 e 1843 subì in seguito vari restauri.

CONSOLATA

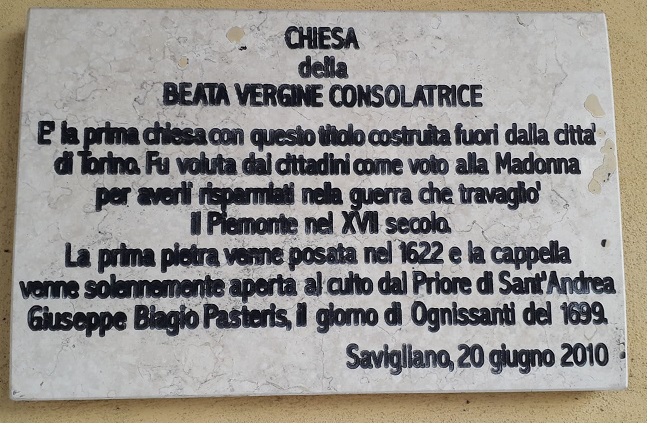

Sul finire del XVI secolo, trovandosi il Piemonte travagliato dalla guerra, i saviglianesi fecero un voto alla Beata Vergine della Consolata e con pubbliche oblazioni fu innalzata in suo onore una cappella oltre al Macra, poco distante dall'antico ponte delle Campane, sulla strada di Saluzzo. Nel 1622 venne posata la prima pietra e i lavori furono completati nel 1699; Il primo novembre dello stesso anno Giuseppe Biagio Pasteris, priore di Sant'Andrea, si portò solennemente per la prima volta ad officiarla, come ricorda la targa commemorativa posta a destra dell’ingresso nel 2010.

APPARIZIONE

Il miracolo e l’apparizione della Vergine a Petrina Tesio avvenuti il 23 novembre 1639, ebbe come conseguenza la costruzione di un pilone votivo in legno, ben presto trasformato in una piccola cappella a protezione del pilone intitolata alla Vergine dell’Apparizione. Alcuni anni dopo, visto il gran numero di pellegrini, venne edificato l’attuale santuario sotto il patronato dei monaci di S. Pietro. Consacrata il 25 aprile del 1649, la chiesa ha pianta a croce latina con presbiterio, due cappelle laterali e campanile tozzo. Nella cappella di sinistra è presente una tela di Jean Claret con i santi Mauro, Benedetto e Placido. La pala dell’altare maggiore, commissionata da Cristina di Francia e collocata in occasione della consacrazione, è opera del milanese Francesco Cairo. La cappella di destra presenta una tela del genovese Giovanni Battista Carlone, raffigurante San Grato che intercede presso la Madonna contro la grandine.

CAVALLOTTA

Le cappelle campestri sono sorte nelle campagne, per proteggere i raccolti da siccità e da eventi naturali disastrosi e per proteggere uomini e animali da malattie e pestilenze. Si possono così trovare numerose cappelle dedicate a San Rocco; una di queste, edificata intorno al 1630 a seguito di un voto fatto al Santo durante una delle pestilenze del secolo XVI, sorge nella frazione Cavallotta. Tra il 1704 e il 1715 aveva presente un sacerdote fisso. Fu benedetta dall'arcivescovo Beggiami che la intitolò, oltre che a San Rocco, anche a San Grato che secondo la tradizione popolare proteggeva i raccolti dalla grandine; si tenevano quindi in occasione delle ricorrenze dei santi titolari grandi festeggiamenti con scoppi di mortaretti. Nel 1845 la zona di Cavallotta contava poco più di 200 abitanti, che però andavano crescendo e aumentando in pochi anni di circa due terzi. La cappella si presenta con una struttura semplice, a capanna. Un affresco presente sulla facciata riporta l'immagine dei santi: San Rocco, riconoscibile per i suoi attributi iconografici, il cane ed il bastone e accanto San Grato, riconoscibile per la Mitra vescovile. Con i due santi compare, attorniata da cherubini e in una "mandorla" luminosa, la Vergine.